Oleh: Bayu Hidayat

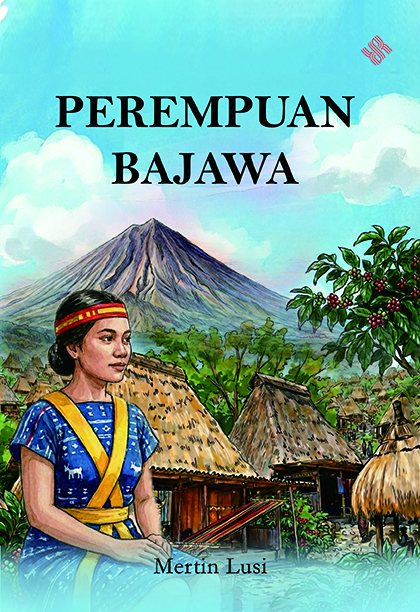

- Judul: Perempuan Bajawa

- Penulis: Mertin Lusi

- Penerbit: Selfietera Indonesia

- Genre: Fiksi Etnografi / Sastra Budaya

- Tebal: vi+133 hlm

- Setting Utama: Kampung Bomari, Bajawa, Nusa Tenggara Timur

- Tema Kunci: Tanah, Tradisi Menenun, Kekuatan Perempuan, dan Modernitas.

Membaca Perempuan Bajawa karya Mertin Lusi adalah sebuah perjalanan spiritual dan sensorik yang mendalam, membawa pembaca langsung ke jantung budaya Flores yang kental dengan kabut, aroma kopi, dan kearifan leluhur. Buku ini bukan sekadar narasi; ia adalah kanvas tempat penulis menenun kisah tentang keteguhan, kehilangan, dan pemulihan melalui mata seorang tokoh sentral, Moi, seorang janda di Kampung Bomari.

Sejak paragraf pertama, pembaca ditarik masuk ke dalam Bomari—sebuah desa yang hidup dari bisikan alam, suara ayam berkokok bersahutan, dan denting panci di dapur rumah adat. Lusi berhasil menciptakan atmosfer yang dingin, keras, namun hangat, selayaknya pelukan seorang ibu. Ini adalah narasi yang terasa begitu jujur, seolah-olah penulis tidak sedang menciptakan fiksi, melainkan sedang mendokumentasikan doa-doa panjang yang disimpan perempuan Bajawa dalam setiap helai tenunan mereka.

Novel ini berfokus pada sosok Moi, yang digambarkan sebagai 'perempuan baja'—mulutnya tajam, hatinya mudah luluh, dan tangannya tak pernah berhenti bekerja, baik di ladang maupun di alat tenun. Moi adalah representasi dari semua perempuan di Bomari: tulang punggung kehidupan yang menyalakan bara di tungku rumah adat, menjaga keseimbangan antara roh leluhur dan tuntutan hidup yang keras.

Kisah ini bermula di Kampung Bomari, sebuah lembah yang diselimuti kabut. Moi, seorang janda yang kuat dan disegani, menjalani hidupnya dengan menenun dan merawat ladang kopi setelah kematian suaminya, Polus. Kehidupannya sederhana, berpusat pada anak laki-lakinya, Maku, dan ritual adat di bawah Sa’o Meze, rumah adat yang menjadi pusat spiritual kampung.

Konflik utama mulai muncul ketika Maku memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari kehidupan modern, meninggalkan Moi dalam kesendirian dan kerinduan yang ditumpahkan dalam benang-benang tenun. Namun, ancaman terbesar datang dari luar: rencana proyek pembangunan jalan besar yang akan membelah Bomari. Proyek ini memicu perpecahan di antara warga, antara mereka yang mendamba kemajuan ekonomi dan mereka yang takut kehilangan akar dan adat.

Moi, awalnya memilih diam dan hanya bicara melalui tenunannya, didorong oleh tetua adat bijaksana, Ine Dhone, dan seorang jurnalis kota, Yansen. Ia belajar bahwa menjadi perempuan Bajawa tidak hanya berarti bekerja keras, tetapi juga harus bersuara untuk tanahnya. Keteguhan Moi mencapai puncaknya saat ia menantang para pengembang proyek, menuntut agar ritual adat dihormati dan memimpin doa kepada leluhur saat tanah mulai 'bicara' melalui bencana longsor dan gempa kecil (Tanah Ga).

Bab-bab akhir berfokus pada pemulihan. Setelah Moi berhasil menjaga tanahnya dari kehancuran total, ia menyambut kepulangan Maku. Hubungan ibu dan anak ini dipulihkan melalui proses menenun bersama kain Sapu Lue (kain laki-laki). Maku, yang pulang membawa bau kota dan ide bisnis modern (kafe kopi Lue & Lawo), akhirnya mengerti bahwa keberanian terbesar bukanlah meninggalkan, melainkan menghormati tempat asal. Kain Sapu Lue yang ditenun bersama menjadi simbol warisan spiritual: Lue (kuda/laki-laki) dan Ruit (anting/perempuan) harus berjalan berdampingan untuk menjaga keseimbangan. Kisah Moi berakhir dengan damai, setelah ia berhasil menenun benang terakhir kehidupan dan menyerahkan tanggung jawab menjaga tanah kepada generasi berikutnya—sebuah upacara kematian tanpa tangisan, karena doa telah menempel di setiap helai kain.

Sebagai pembaca, saya merasa novel ini jauh lebih dari sekadar cerita keluarga biasa. Perempuan Bajawa adalah epik lokal yang menggunakan simbolisme kultural yang sangat kuat untuk membahas tema universal tentang identitas, waktu, dan kekuasaan. Kekuatan utama novel ini terletak pada kedalaman karakternya, struktur simbolik yang koheren, dan gaya bahasa liris yang membuai.

Moi adalah pondasi dari seluruh narasi. Penulis Mertin Lusi berhasil membangun karakter Moi sebagai arketipe perempuan Bajawa: "Marahnya seperti hujan sore, deras tapi sebentar" (Bab 1). Moi bukan pahlawan dalam arti konvensional; kekuatannya terletak pada ketenangan dalam kerja (menenun, berkebun) dan keberanian dalam diam. Moi mewakili 'Suara dari Sa’o Meze' (Bab 7), suara yang jarang didengar karena sibuk melayani, tetapi ketika ia bicara, bahkan tanah pun berhenti. Keberhasilannya menghentikan proyek jalan bukan karena perlawanan fisik, melainkan karena ia memaksa pihak luar untuk menghormati makna di balik kain dan batu adat (Ture). Moi adalah perwujudan dari pepatah: "Gunung tidak hanya berbicara lewat gemuruh. Kadang lewat suara perempuan yang akhirnya berani bicara."

Simbolisme adalah nyawa novel ini. Tanah (yang basah, yang Ga/retak, yang berbau kopi) diperlakukan sebagai entitas hidup, setara dengan leluhur. Ketika Moi menanam biji jewawut yang hampir punah, itu adalah tindakan spiritual untuk menanam kembali ingatan. Simbolisme paling menonjol adalah Benang dan Tenunan. Moi menenun untuk segala hal: menenun duka, menenun rindu, menenun perpisahan, bahkan menenun doa. Kain Lawo (perempuan) dan Sapu Lue (laki-laki) menjadi representasi ideal dari keseimbangan: "Kalau dua kain ini bersatu, maka kampung hidup" (Bab 5). Kritik Moi terhadap kain modern yang "berisik" karena warnanya terlalu banyak dan tidak punya doa adalah kritik terhadap komersialisasi budaya yang menggerus makna. Ketika Maku membawa ide kafe 'Lue & Lawo', ia dipaksa untuk mengembalikan makna kain itu melalui ritual dan penenunan bersama ibunya (Bab 22).

Lusi menyajikan konflik antara tradisi dan modernitas (Bomari vs. Jakarta) dengan kelembutan yang jarang ditemui dalam novel bertema serupa. Konflik ini tidak hitam-putih. Maku, si anak kota, tidak digambarkan jahat; ia hanya lupa. Kemarahan Moi muncul karena ia takut Maku "lupa suara tanah". Penulis menyalurkan ketakutan ini melalui berbagai metafora, seperti 'api di tengah bambu' (Bab 18), di mana pohon adat dikorbankan menjadi arang demi uang. Namun, penulis menawarkan solusi yang optimis: bukannya menolak modernitas, Bomari mencari cara agar kemajuan tidak "membunuh akar." Jembatan komunikasi paling kuat dibangun melalui 'Surat yang Tak Pernah Dibalas' (Bab 17). Surat-surat Moi yang tidak terkirim menjadi doa yang diam, menjaga Maku dari kejauhan, mengajarkan bahwa "diam pun bisa menjadi doa."

Gaya bahasa Mertin Lusi sangat liris dan kaya akan detail indrawi. Pembaca dapat mencium aroma kopi arabika dan merasakan dinginnya kabut Bajawa. Penggunaan dialek lokal yang disisipkan dalam dialog, seperti sapaan 'Ine' (Ibu/Nenek) dan istilah adat (Sa’o Meze, Mataraga, Ture), memberikan otentisitas luar biasa. Ritme narasi sengaja dibuat lambat, meniru ritme menenun dan kehidupan di kampung yang tidak tergesa-gesa. Ini adalah kelebihan yang kuat, membuat setiap bab terasa seperti perenungan. Novel ini sukses karena ia tidak hanya menjual cerita Flores, tetapi ia membuat pembaca menghargai keterikatan abadi antara perempuan, kain, dan tanah.

Perempuan Bajawa adalah novel yang wajib dibaca, terutama bagi mereka yang tertarik pada sastra budaya dan feminisme lokal. Ini adalah penghormatan yang indah dan jujur terhadap ketahanan perempuan di tengah gempuran perubahan. Moi mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita menolak dunia luar, melainkan seberapa kokoh kita menjaga dunia di dalam diri kita. Melalui metafora benang yang tak pernah putus, novel ini menyimpulkan bahwa tanah tidak pernah pergi; ia hanya berpindah tempat, bersemayam di dada orang-orang yang masih ingat dan mau menenun doa di atasnya.

Karya Mertin Lusi ini meninggalkan kesan yang mendalam, mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk pikuk modernitas, kita harus meluangkan waktu untuk berhenti, menunduk, dan mendengarkan bisikan sunyi dari tanah tempat kita berpijak. Sebuah mahakarya yang ditenun dari rindu, kearifan, dan keharuman kopi Bomari.